Au musée du Vieil Aix

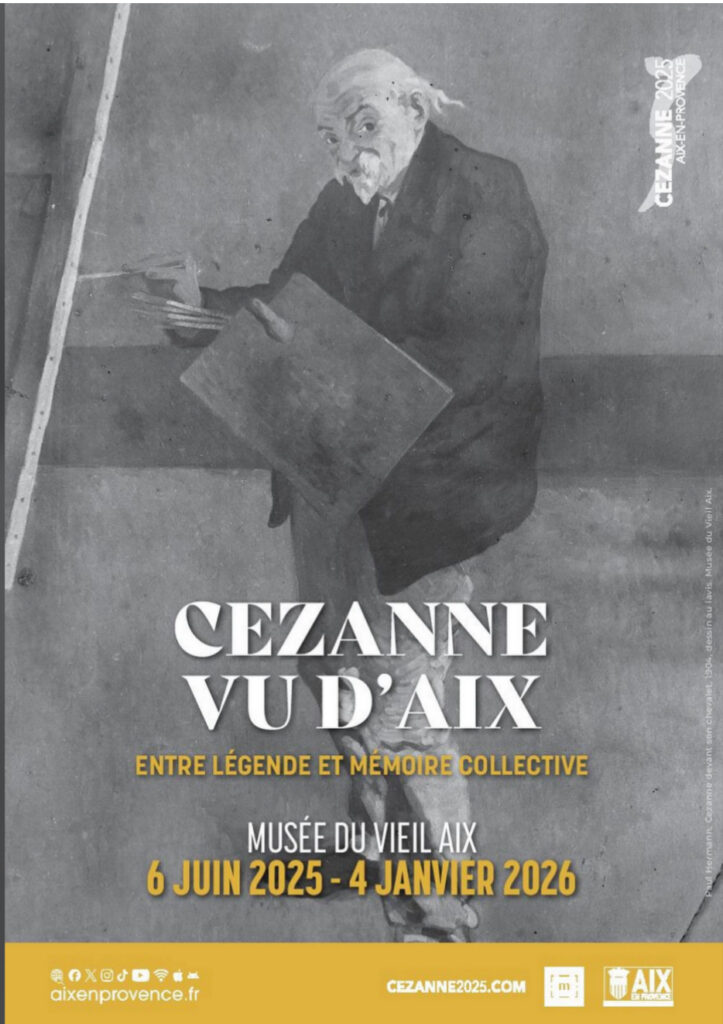

Longtemps associée à l’architecture de son centre historique et à sa lumière, la ville d’Aix-en-Provence est aujourd’hui intrinsèquement liée à la figure du peintre Paul Cezanne (1839-1906). C’est pourtant une relation qui n’est pas toujours allée de soi. Dans la société aixoise, la réception de ses œuvres est contrastée : il a quelques émules mais beaucoup de détracteurs. Cezanne s’est formé à Paris, a participé à la révolution impressionniste dans les années 1870, avant de se consacrer à une démarche picturale très personnelle, des années 1880 à 1906. Il scrute son environnement, et en particulier les paysages de la campagne aixoise, pour comprendre comment ce qu’il observe peut se traduire en peinture. Cela le conduit à développer une technique picturale qui lui est singulière (aplats de couleur, cernes, suppression de la perspective géométrique…) et qui demeure largement incomprise dans les cercles artistiques très académiques aixois. Une véritable cabale est menée par l’élite aixoise contre Cezanne, à commencer par la figure d’Henri Dobler. Ce collectionneur, artiste, journaliste… parlait du peintre comme de « la plus grande escroquerie du siècle ». Les propos qu’aurait tenus le sculpteur Auguste-Henri Pontier, alors conservateur au musée d’Aix et directeur de l’école de dessin : « Moi vivant, aucun Cezanne n’entrera au musée ! » sont également restés dans la mémoire des aixois. Cette opposition virulente envers Cezanne et sa peinture se révèle efficace et alors que le peintre est aujourd’hui célébré partout dans la ville d’Aix, aucune de ses œuvres n’y a été acquise, seules quelques unes y sont visibles.

Musée d’histoire de ville, le musée du Vieil Aix s’attachera à interroger le rapport de la cité d’Aix- en-Provence à cet artiste. L’exposition présentera le contexte artistique et culturel aixois de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, auxquels se confronte Cezanne lorsqu’il travaille à Aix : les salons, les cercles de sociabilité, les attentes qui conditionnent la création picturale, l’opposition qu’il rencontre, jusqu’à sa réhabilitation. Marcel Provence, grande figure de l’histoire locale, rachète en effet l’atelier de l’artiste, l’atelier des Lauves, en 1921. Ce fervent folkloriste, militant régionaliste, œuvre assidûment à promouvoir la connaissance de l’artiste en créant la Société Paul Cezanne et en travaillant à préserver et enrichir les archives à son sujet. Seront présentés dans le parcours d’exposition des artistes tenants de l’Académisme, les anti-cézaniens, ainsi que ses contemporains adeptes du plein-airisme comme Joseph Ravaisou ou Edouard Ducros. Peintures, photographie, documents d’archives et objets patrimoniaux permettront de comprendre la révolution que connaît la réception de l’artiste dans sa ville natale, du rejet jusqu’à la glorification de l’artiste fétiche.

Visites commentées sur réservation (avec médiateur musée) jusqu’au 15 septembre, le mardi et le samedi à 11h.